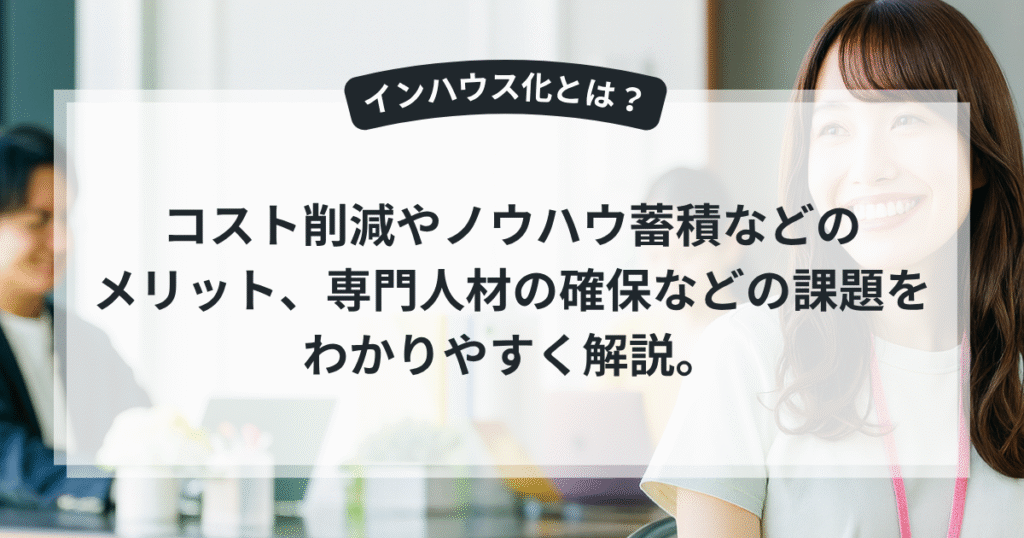

広告運用におけるインハウス化のメリットとデメリットについて解説

インターネット広告の重要性が高まる中、多くの企業が広告運用の「インハウス化」に注目しています。これは、これまで広告代理店に委託していた運用業務を自社内で行う取り組みです。

インハウス化によって、コスト削減や意思決定の迅速化、自社ならではの強みを活かした運用が可能になります。一方で、専門人材の確保や教育など、課題も存在します。本記事では、インハウス化のメリット・デメリットを詳しく解説し、成功のポイントをご紹介します。

広告運用に関する資料のダウンロードも可能です。

お名前、メールアドレスをご入力の上、

ダウンロードしてご覧になってください。

インハウス化とは?

インハウス化とは、企業が広告やマーケティングなどの業務を外部の広告代理店に任せず、自社で運用する仕組みのことです。社内に担当者を置き、自社の戦略やブランド方針に即した運用を行うことで、スピード感のある対応が可能になります。

近年では、デジタル広告やSNS運用の重要性が高まり、社内でノウハウを蓄積する動きが加速しています。インハウス化を進めることで、外部委託にかかるコストを削減しながら、より精度の高いマーケティング活動が実施できます。

また、自社商品やサービスの強みを深く理解した人材を中心に、柔軟な施策を立てられる点も大きな利点です。一方で、専門スキルを持つ担当者の確保や教育が必要となるため、体制づくりが成功の鍵となります。インハウス化は企業の成果を最大化するための重要な戦略といえるでしょう。

広告運用のインハウス化推進企業に求められる体制と期待できるメリット

広告運用のかなりの部分をこれまで外部の広告代理店に委託していた企業の中には、近年、運用の「インハウス化」にシフトする動きが広がっています。

広告代理店との協業から自社内での体制構築へ移行することにより、マーケティングの舵取りをより自社主導で進めやすくなるだけでなく、運用ノウハウの共有や若手人材の育成、コスト構造の最適化など、多くのメリットが期待されています。

実際、自社の経営課題や事業戦略と連動した広告施策をタイムリーに実施したいと考える経営層や、広告予算をより有効に活用したいと考えている担当者の間で、インハウス化への関心が高まっています。次の章以降では、これらのインハウス化の具体的なメリットについて、一つひとつ解説していきます。

コスト構造の最適化と広告手数料の大幅な削減

従来、広告運用を広告代理店に委託していた場合、広告費以外にも代理店への運用手数料が必ず生じます。この手数料は多くの場合、広告費の15~20%程度が相場となっています。たとえば、広告費100万円の場合は、代理店に20万円の運用手数料を支払うのが一般的です。

これに対して、インハウス化した場合、この運用手数料をゼロにできます。つまり、代理店を介さず自社で運用すれば、削減した手数料分をそのまま広告費や他のマーケティング活動に投入できます。

例えば、年間5,000万円の広告費を運用する場合、代理店手数料が20%だとすれば1,000万円もの追加コストが発生します[7]。これがインハウス化によって不要になれば、その分をより多くの広告掲載や施策の拡充に活用できます。

広告予算が限られている中小企業や、コスト削減と成果拡大の両立を目指す事業現場にとって、インハウス化によるコスト構造の最適化は非常に大きな強みです。

もちろん、インハウス化には社内の広告運用担当者の人件費や教育コスト、体制維持のためのマネジメントコストなどの固定費が発生します。しかし、手数料削減効果と比較した場合、特に広告費が大きくなるほどインハウス化のコストメリットが顕著になります。広告頻度や規模、運用体制の規模感を見極め、必要最小限の人員で効率的な運用体制を実現するのがポイントです。

広告運用の知識・ノウハウが自社内に蓄積される

広告運用を自社で行うことで、知識やノウハウが組織内に根付きやすくなります。従来、代理店への丸投げでは、細かな運用スキルやターゲティングのセオリー、成果検証のノウハウなどは社外に残ったままとなりがちでした。インハウス化後は、運用担当者が日々の調整や改善を自ら実行するため、実務を通じてノウハウが自然と蓄積されます。

こうした経験の集積は、広告運用の品質向上やリスク管理に直結します。たとえば、過去の施策でうまくいかなかったポイントや、成果を最大化できた要因を分析し、知見として共有できます。また、運用スキルを持った人材が社内に増えることで、属人化を防ぎ、組織全体としての広告運用キャパシティも高まります。

さらに、広告運用業務に携わる社内人材の成長も促されます。担当者が自分たちでPDCAを回しながら業務改善に取り組むため、主体性や責任感が育まれます。マーケティング部門以外にも、設計や顧客サービスなど全社的な知見の共有が進み、企業全体の競争力強化にもつながりやすい体制です。

意思決定の迅速化と施策のスピーディーな実行が可能に

広告運用をインハウス化することで、社内の意思決定プロセスが大幅に短縮され、外部との連携や調整にかかっていた余計なタイムラグを削減できます。たとえば、販促キャンペーンや新商品のリリース時に広告内容を微調整したい場合でも、社内の担当者が即座に対応します。

代理店経由で何度もやり取りを重ねる必要がなくなるため、競合他社の動向や市場の変化に合わせて、広告内容やターゲティング設定を柔軟に変更できます。特に、Web広告やリスティング広告といった運用型広告では、スピード感のある改善やABテストの即時実施が成果を左右します。

また、社内コミュニケーションが密になることで、企画から運用、効果検証まで全プロセスを一気通貫で行えます。これにより、運用上の課題や改善点がリアルタイムで社内にフィードバックされ、PDCAの回転もスムーズになります。

自社の商品・サービスに最適化された広告戦略・戦術へ

広告運用のインハウス化が進むと、自社の商品やサービスの強みや課題、既存顧客の特性などを熟知した担当者が直接運用に携わります。その結果、代理店のノウハウと自社のナレッジを組み合わせて、より自社に最適化された広告戦略・戦術を立案できるのが大きなメリットです。

たとえば、ターゲティング設定や訴求ポイントの絞り込みにおいても、社内データや現場の実感をもとに、より精度の高いコミュニケーションを実現できます。また、エビデンスに基づいた運用ができるため、一過性のキャンペーンにとどまらず、中長期的なマーケティング成果の向上にもつながります。

さらに、自社の顧客情報や購入履歴などのデータとも積極的に連動させられるため、見込み客や既存顧客それぞれに最適なアプローチが可能になります。こうしたデータドリブンな運用は、代理店経由では難しく、インハウス化による独自の強みと言えるでしょう。

インハウス化と代理店委託の代表的な違い

| 項目 | インハウス運用 | 代理店委託 |

| コスト | 外注費(手数料)が不要。人件費・教育費は必要。 | 広告費の15~20%程度の手数料。 |

| ノウハウ蓄積 | 自社内に蓄積される(属人化防止・育成の機会増)。 | 代理店側にノウハウが残りやすい。 |

| 意思決定・スピード | 迅速に対応・実行できる。 | やり取りのタイムラグが生じる[6]。 |

| 戦略・戦術の最適化 | 自社データと連動した運用・カスタム提案が可能。 | 標準的な提案が中心になりやすい。 |

| 成果 | 中長期で自社に最適な成果を出しやすい。 | 短期的な成果を重視しやすい。 |

インハウス化の課題と注意点について

広告運用を自社内で行うインハウス化は、多くのメリットがある一方で、実施にあたっては課題やデメリットも存在します。社内で運用を担うためには、適切な人材の確保や育成、広告業界の最新情報の継続的な取得が必須です。また、代理店が利用できる専用ツールへのアクセスが制限されることもあります。次に、それぞれの課題について詳しく解説します。

広告運用に精通した人材確保の重要性と難しさ

インハウス化を成功させるためには、専門的な広告運用スキルを持つ人材を確保することが必要です。広告運用の担当者は、単に広告の管理画面を操作できるだけでなく、データ分析や市場理解、論理的な戦略立案能力も求められます。特にリスティング広告やSNS広告、ディスプレイ広告など多様な媒体に対応できるスキルが重要です。

しかし、こうした専門的な人材は市場でも需要が高く、採用競争が激しくなっています。即戦力となる人材を採用する場合、豊富な経験者は待遇面での要求も高いため、採用コストや維持コストがかさみやすいです。また、未経験者の社内育成は時間がかかり、育成期間中は指導役の負担が増えますし、運用ミスによる広告費の無駄遣いもリスクとして存在します。

人材確保の難しさはインハウス化の最大の障壁の一つであり、社内でどのようなスキルが必要かを具体的に見極めることが重要です。場合によっては外部の研修やオンラインコースを利用し、段階的に担当者のスキルアップを図ることが必要となります。

最新の広告業界情報の取得が困難になる可能性がある

広告業界は変化が速く、新機能や配信アルゴリズムの更新が頻繁に行われます。社内で運用を抱えると、こうした最新情報のキャッチアップが難しくなることがあります。代理店は複数のクライアントを担当し、媒体の担当者やメーカーから直接情報提供を受けやすい環境にあります。そのため、トレンドを素早く掴み、効果的な運用に反映しやすいのです。

一方でインハウス化の場合、社内の限られた担当者だけで最新情報の収集や検証を行う必要があり、どうしても情報が遅れるリスクが生じます。特に中小企業では、社内リソース不足により広告運用が後回しになりやすく、改善施策の停滞にもつながりかねません。

このため、社内で業界ニュースや媒体の新機能を継続してウォッチする体制や、外部セミナーへの参加、広告プラットフォームの公式情報の定期確認を習慣化することが求められます。こうした取り組みがなければ、インハウス化による期待した成果が得られにくい可能性があります。

代理店専用ツールやプロダクトへのアクセス制限

広告代理店は、広告媒体が提供する専用の管理ツールやアナリティクスツールなど、高度なプロダクトへのアクセス権を持つ場合があります。これにより、代理店は詳細なデータ解析や管理画面の高度な機能を駆使して広告効果の向上を目指しています。

一方で、自社のインハウス運用の場合、こうした代理店向けの特別なツールを使えないケースも多くあります。この制限は、広告の最適化や効率的なレポーティングでの不利な要因となることがあります。代理店専用ツールは分析の幅を広げ、媒体ごとの特性に即した運用を支援するため、アクセスできないことで自社の運用効率や成果に影響が出ることもあります。

もちろん、インハウスで使える標準的なツールや自社独自のBIツールを導入し補う方法もありますが、新たに分析環境を整備するには初期投資や運用コストがかかります。これもインハウス化に伴う課題の一つといえます。

インハウス化へ移行すべきタイミングとは

インハウス化を検討するタイミングは、広告運用の効率化やコスト削減を目指す企業にとって重要な分岐点です。自社の運用担当者が広告知識を持っている場合や、代理店に支払う手数料が負担になる場合、さらに現在の代理店に不満があると感じたときが主な検討時期となります。これらの要素を踏まえてインハウス化を検討することが成功のカギです。

社内に広告運用の知識やスキルをもつスタッフがいる場合

まず、インハウス化を真剣に考えるべき状況の一つは、自社内に広告運用の専門知識やスキルを持った人材がいる場合です。インハウス運用は、代理店に依頼するより運用の状況や数値を即時に把握しやすく、迅速な戦略の見直しや施策の実施が可能です。社内に詳しい担当者がいれば、社内理解を活かしてブランドや商品の強みをダイレクトに広告に反映できます。

しかし、広告運用は日々変化する媒体ルールやトレンドを学び続ける必要があるため、社内担当者の継続的な教育や知識のアップデートも重要です。また、インハウス化は単に内製化するだけでなく、効率的にノウハウを蓄積し、担当者の負担が過剰にならない体制づくりも求められます。

広告代理店に支払う手数料が重い負担となってきたとき

次に、代理店に支払う手数料が大きなコスト負担になり始めた場合も、インハウス化を検討する重要なタイミングです。広告代理店の手数料は広告媒体費の一部として一定割合でかかり、広告予算が増えれば負担も比例して大きくなります。例えば、手数料が200万円を超えるような予算規模の場合、長期的にみると運用を社内に移行し固定費化する方がコスト効率が良くなる可能性もあります。

ただし、インハウス化による手数料削減だけでなく、広告運用に必要な人材採用費や教育コストも発生します。人材確保が難しく、運用スキルを備えた担当者が不足していると、逆に成果が出にくくなるリスクもあるため、費用対効果を見極めた計画的な実施が重要です。

今契約している広告代理店に対して不満があるケース

最後に、現在契約中の広告代理店に満足していない、もしくは期待した成果が得られていない場合も、インハウス化を視野に入れるタイミングです。不満の内容は料金の高さだけでなく、対応の遅さやコミュニケーション不足、戦略の理解不足などが挙げられます。代理店に運用を委ねていても社内との連携がうまくいかず、成果に結びつかないケースも少なくありません。

インハウス化によって自社で広告運用を掌握すれば、情報共有のスピードが上がり、社内の意志決定に迅速に対応できるようになります。これは市場の変化にフレキシブルに対応し、より効果的な施策を打てる大きなメリットです。ただし、社内の広告運用担当者が増えれば、その分運用ノウハウの属人化や教育が課題となるため、組織全体での知識共有体制も整えておく必要があります。

まとめ

広告運用のインハウス化には、コスト削減や柔軟な意思決定、自社ノウハウの蓄積など多くのメリットがある一方、人材の確保や最新トレンドのキャッチアップ、専用ツールの制約といった課題も存在します。

移行のタイミングや体制構築を慎重に見極めることで、企業はより戦略的で効率的な広告運用を実現できるでしょう。自社の経営方針やリソースに照らし、代理店任せとインハウス運用の最適なバランスを見つけることが重要です。

広告運用に関する資料のダウンロードも可能です。

お名前、メールアドレスをご入力の上、

ダウンロードしてご覧になってください。